利用中のお子さん:小学2年生

例年3万件以上の応募が集まる「青少年読書感想文コンクール」。その全国大会で賞を受賞した、ピーナッツ船長さんの保護者さまに、読書感想文にどんなふうに取り組んでいたのかを聞いてみました。

……そこがぼくとテンちゃんのちがうところだ。でも、ぼくだってそんな自分をかえるためにがんばりたいと思った。学校でこまっている友だちがいたら、ゆう気を出して声をかけてみた。にがてななわとびもあきらめずに何どもチャレンジしてみる。ぼくは、自分の気もちを人につたえるのがとくいではないけれど、はずかしがらずに言えるようにがんばっている。そうやって少しずつどりょくしたら、ぼくも大きくなれるような気がした。ピーナッツ船長さんの感想文より

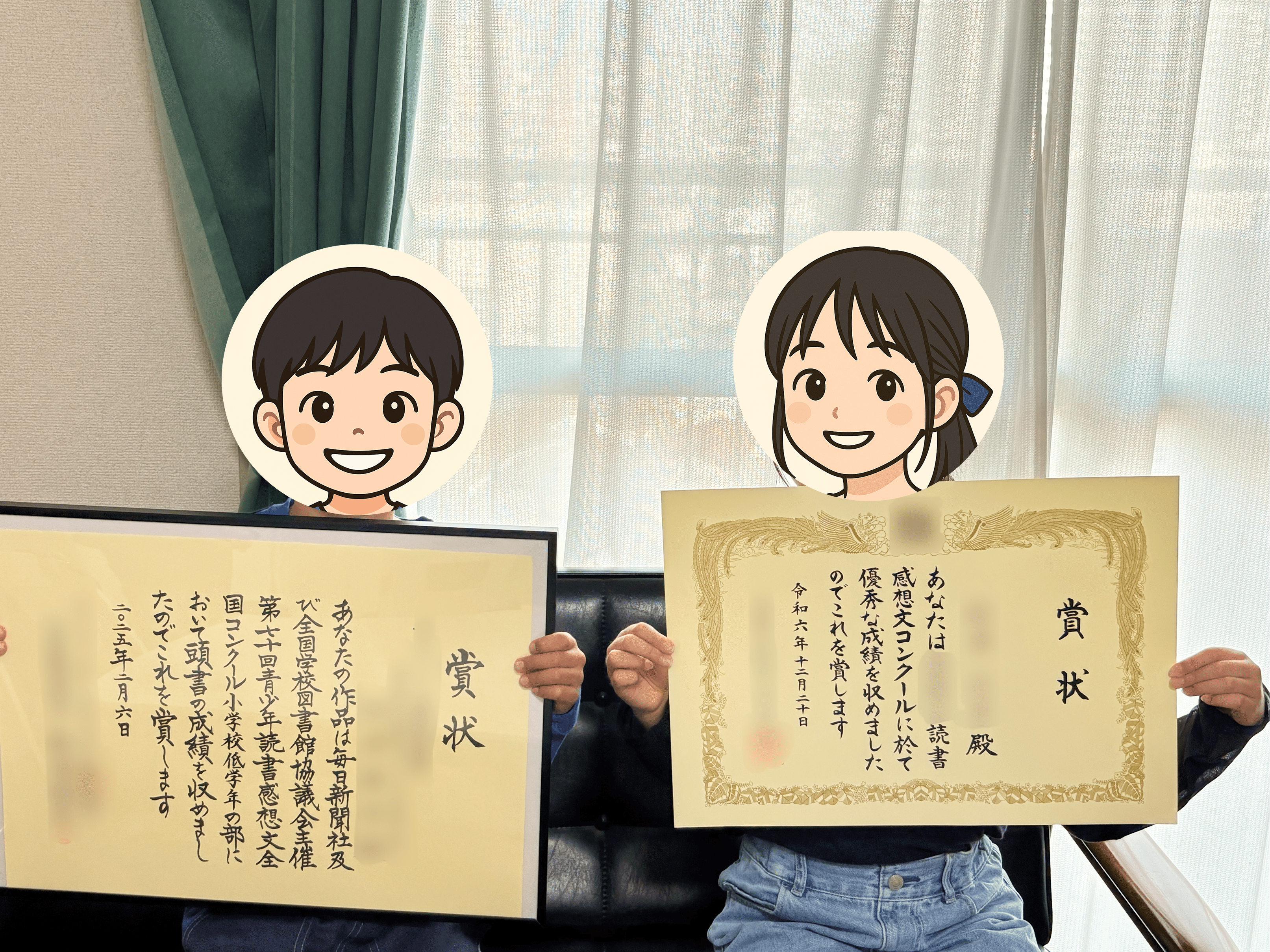

もらったことのないような大きな賞状をもらって、子どもの自信に繋がったことが何よりも良かったと思っています。保護者さまへのインタビューより

「自分と重なる本」と「会話」で自分だけの感想文が書けた

ポイント1:刺さる本を選ぶこと

読書感想文を書けたのは、子どもに刺さる本と出会えたことが大きなきっかけだったと思います。

もともとは本屋さんで表紙を見かけて、子どもが自分で「読んでみたい」と言ったんです。

いざ本を読んでみたら、うちの子の体験と重なる部分がとても多く描かれていました。

『おちびさんじゃないよ』の中では、体格の小さい子がからかわれたり、悔しい思いをしたりするシーンがあります。うちの子は早生まれなんです。もちろんそれだけではありませんが、小さい頃から周りになかなか勝てない気持ちをもやもやと溜めていたのでしょうね。自分の気持ちと、本の登場人物が重なったようでした。

子どもに読書感想文のコツを聞いたら「同じ本を10回読む」と言っていたことがありました。10回読んでも面白いくらい、ハマれる本を見つけるのが大事なんだと思います。

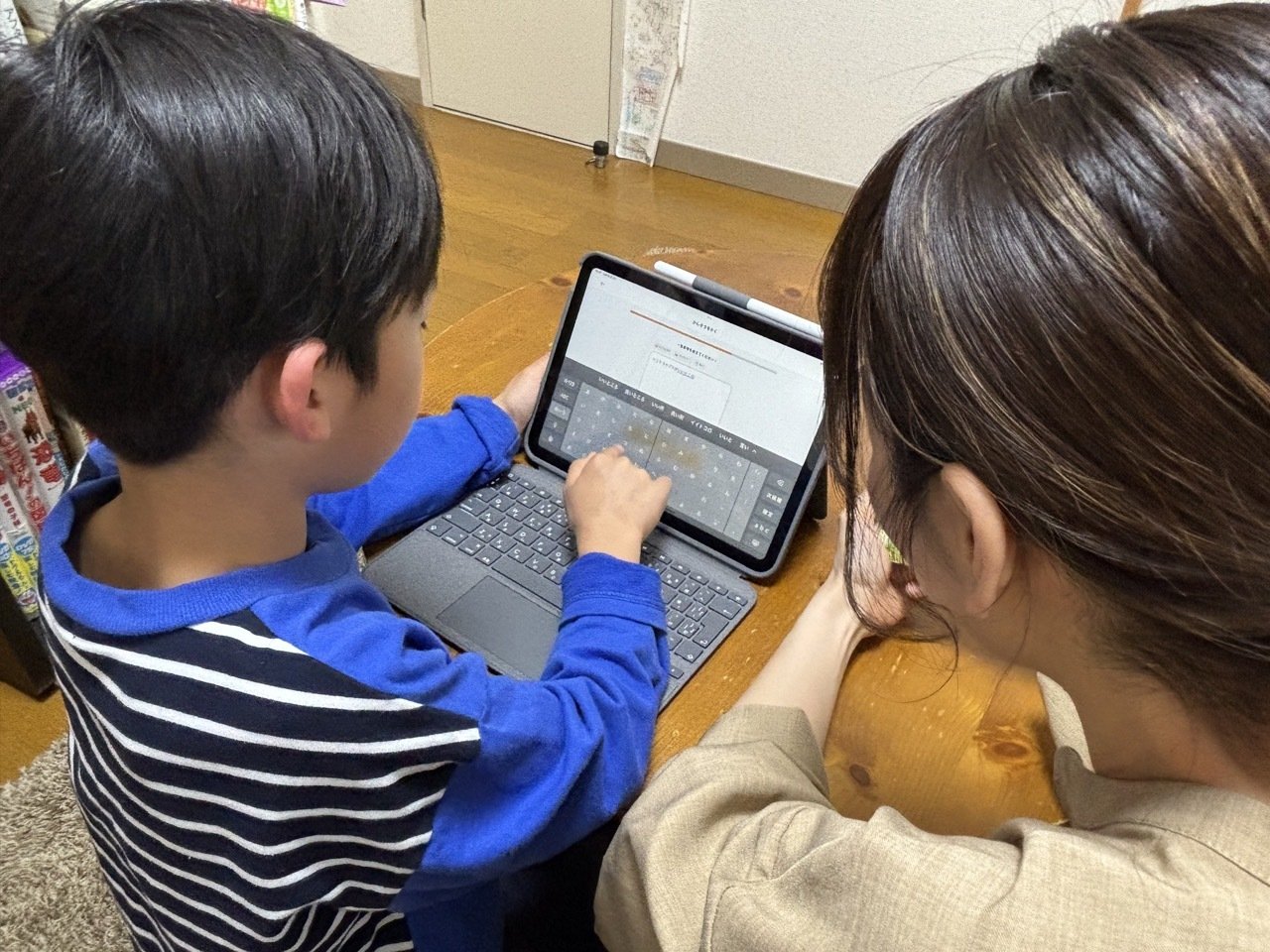

ポイント2:いきなり書かず、会話を重ねる

うちの子にとって、原稿用紙2枚ぶんの感想を書くのは大変でした。いきなり「書いて」と言っても難しいので、まずはネタを集めるために色々と親子で話したんです。

「どのページが良かった?」「好きなキャラクターは?」などを聞いてみると、少しずつ感想のネタが集まってきました。

書いている途中で手が止まったときも、もう一度会話をしてみました。そのなかで、「違う登場人物にも注目してみよう」と決まると、書き進めることができました。

また、「ここの言葉づかいはAとB、どっちがいいと思う?」などの小さな相談も積極的にしました。大人の目からすれば「こうした方が良いのでは?」と思っても、子どもとしては「絶対こっち」と決めていたりして、その子なりの文章のセンスやテンポを感じられるのは面白かったですね。

ポイント3:子どものペースを待ち、書きたい気持ちを尊重する

なるべく子どもの気持ちを引き出したいとはいえ、読書感想文に一緒に取り組むのは大変でした。数行書いたら飽きてしまって、どうしても集中が切れてしまうこともありましたね。

大人としては「今、きちんとやらなきゃダメ」と思ってしまいます。でも「子どもの頭の中の世界はそうではないんだろうな、今は別の世界が広がっているんだ」と考えて、子どものペースに合わせられるようにグッと堪えたこともありました。

読書感想文は大変でしたが、子どもの感想に「その発想いいね!」と褒めたり共感できたりする瞬間は良い時間でしたね。子どもの気持ちのよく表れた素直な作文になりましたし、一緒に本を楽しむことができたので、結果的にはとても楽しかったです。

普段から読書をコツコツと続けていた

読書は、普段からヨンデミーで続けています。連続記録は500日を超え、以前はひとりで読めなかった本も、今は自然と自分で読むようになりました。その姿を見ると「親だけでは難しかっただろうから、これはヨンデミーのおかげ」と思います。

この前は、習い事の行き帰りに「やっぱり本って面白いなぁ」と急に言い出したんです。理由を聞いたら「いろんな想像の世界に行けるし」と答えていました。「ちゃんと読んでいるのかな?」と心配になる場面もありますが、この子なりのワールドが育っていることを感じています。

今回受賞できたのは、ヨンデミーのおかげでもあったと思っています。またひとつ、読書家としての自信に繋がったようです。

子どものテーマとなる1冊に出会えて、自信もついて良かった

今回、読書感想文に取り組んでみて、子どもの自信に繋がったことが何よりも良かったと思っています。大きな賞状をもらう機会なんて、これまではなかなかありませんでした。

うちの子は、ちょっと不器用だけど、継続はできる性格なんです。読書を通じてコツコツ貯めていたものが実になったんだろうと感じています。

選んだ『おちびさんじゃないよ』が、子ども自身のこれまでの人生のテーマと重なるもので、気持ちを形にする機会になったことも良かったですね。

コンクールでのほかの入賞者の作品を読んでいると、どの子も「思っているもの」があると感じました。どのお子さんにもきっと、これまでの人生で心の中に溜まっているものがあると思います。

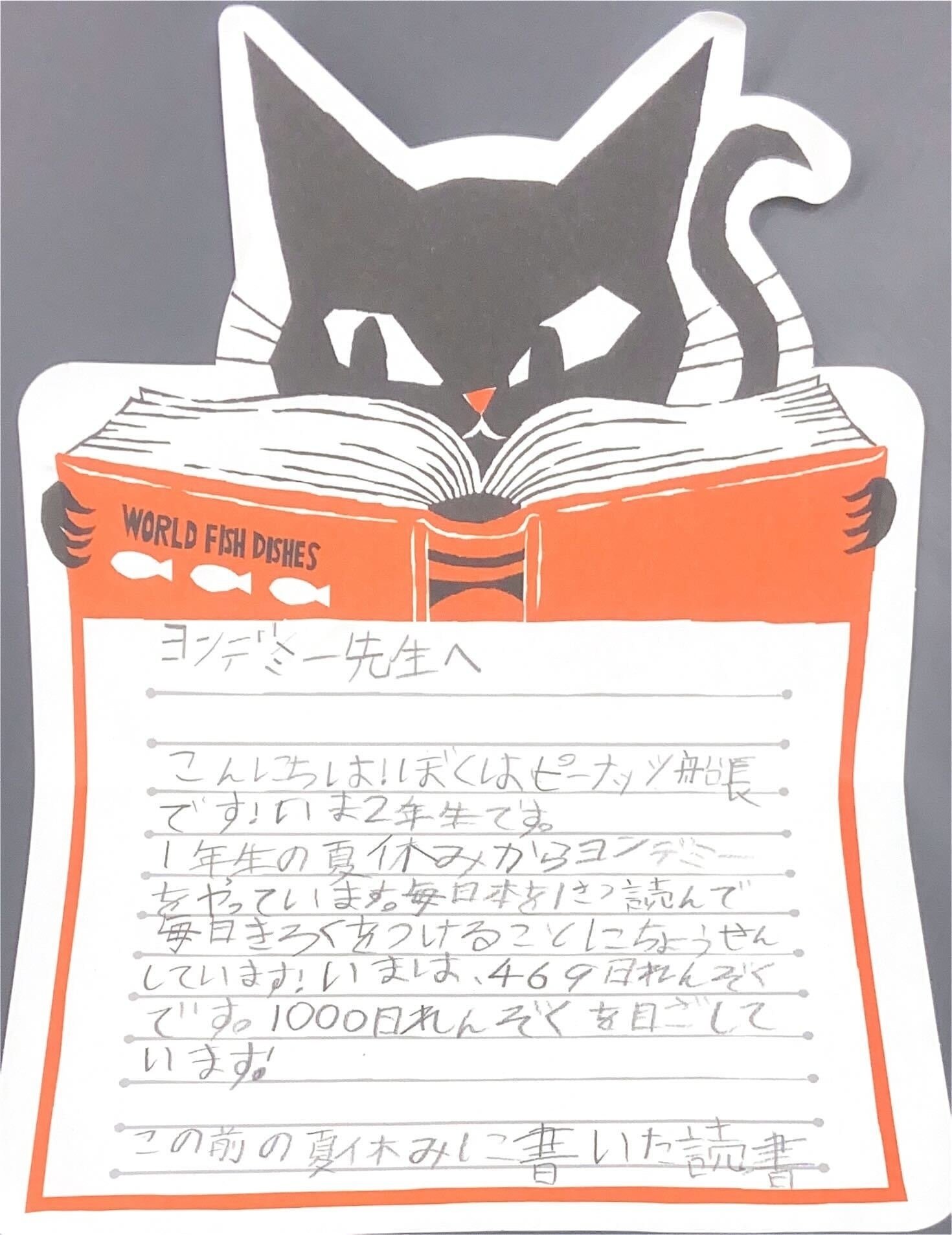

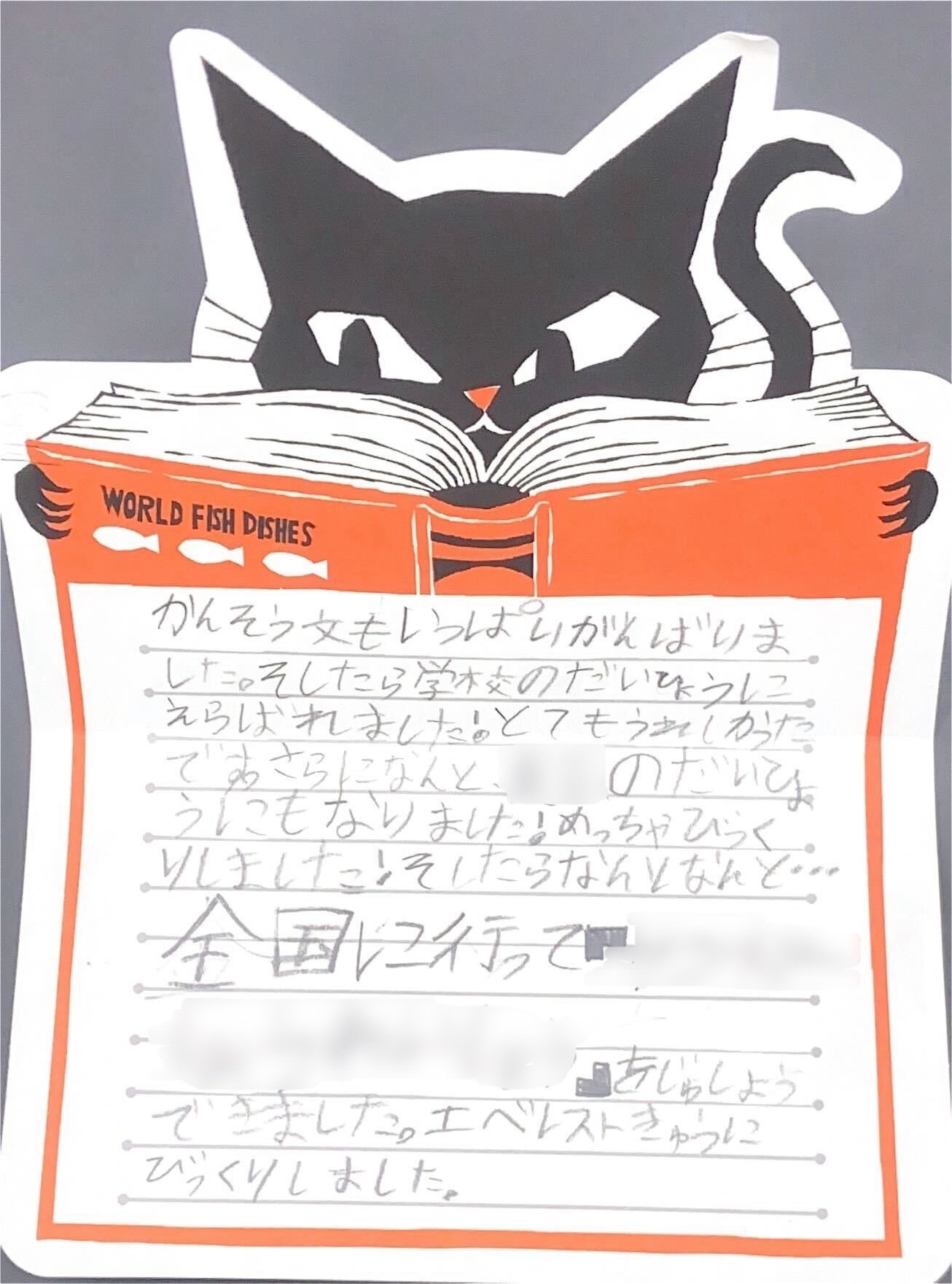

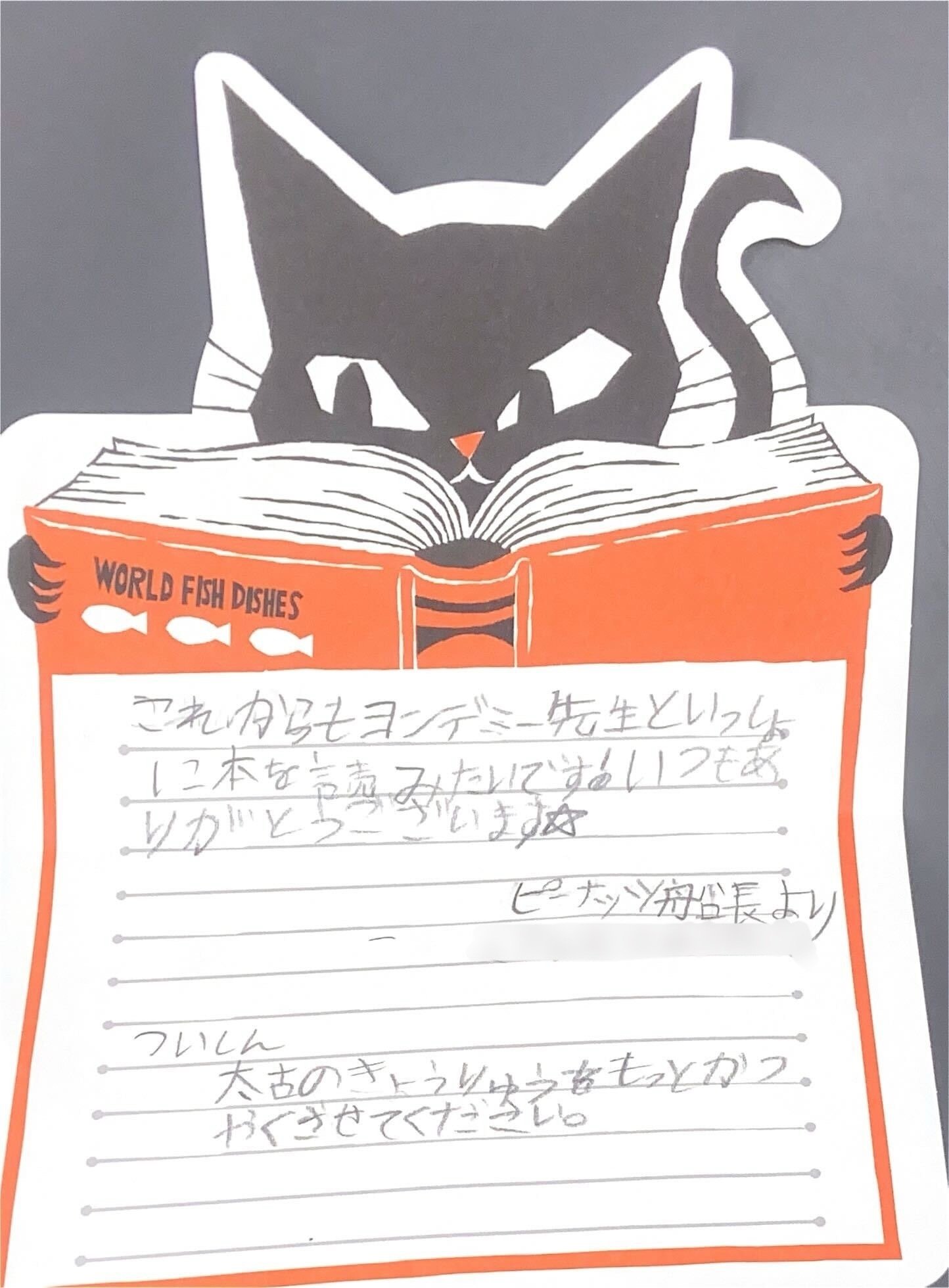

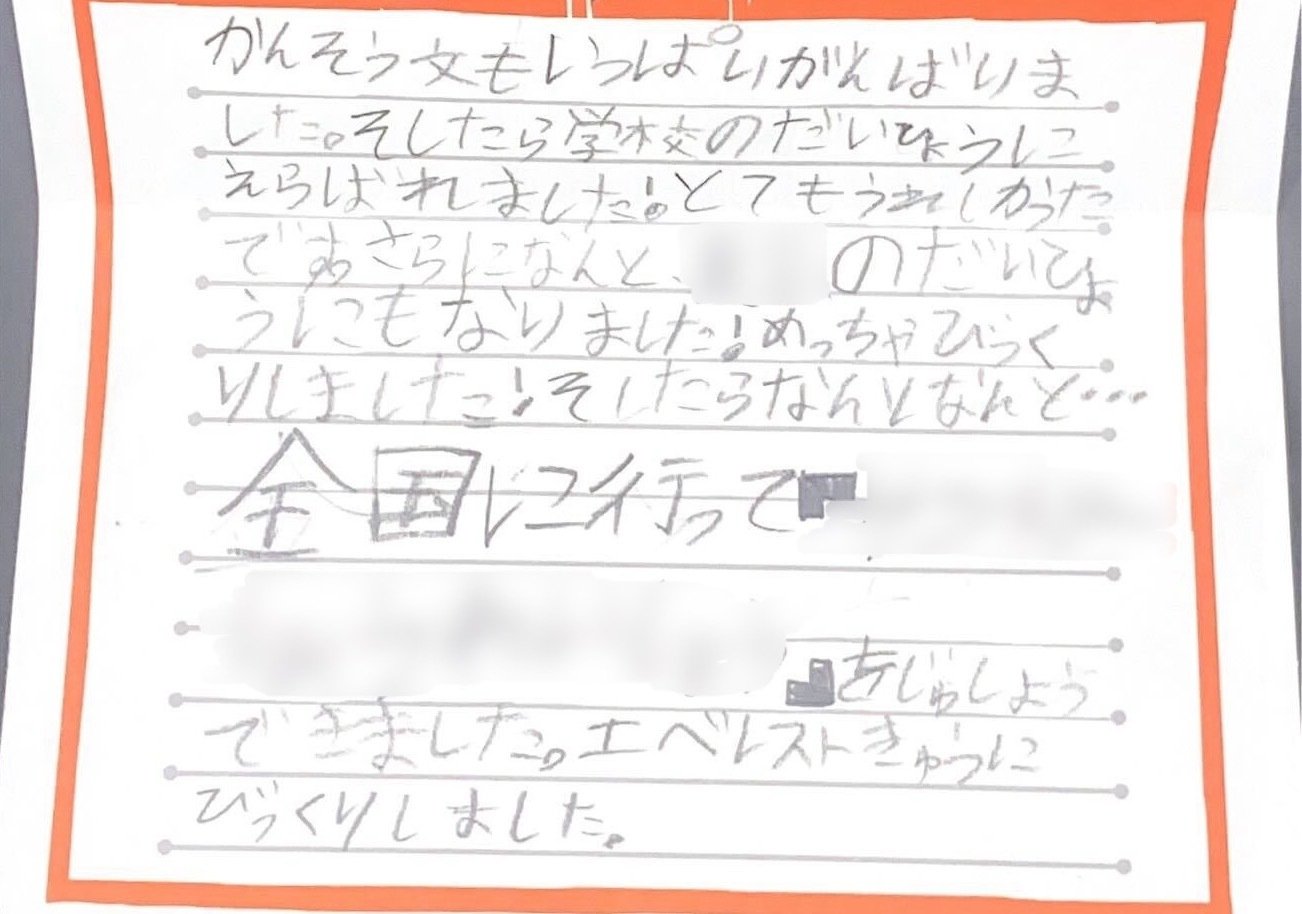

最後に、ピーナッツ船長さんから届いた嬉しいお手紙を全文紹介します!